张静教授和叶嘉莹先生

我在叶先生身边确实非常幸运,不仅仅从教学治学上学到东西,更重要的是学会了面对生活的态度——怎样能够从容,怎样能够让自己内心更加地强大。

她一直在付出,不管未来是什么样的结局,她都愿意去做,甚至是抱着一种“独钓寒江雪”的态度在做,是一种“知其不可而为之”。她说,这样活着才有意义。

精神境界比较高的人有两种:一种是在高处俯瞰着人间,还有一种是来到了人间。来到人间的又分两种,一种是他到了人间就被尘世的污泥给坠下,再也飞不起来;但还有一种人可以飞起来,而且还可以带着周围的人一起飞。我想,最后这一种,应该就是先生的目标吧。

——张静

好将一点红炉雪,

散作人间照夜灯。

张静

(南开大学文学院教授)

有时候,茫茫人海中,人与人的相遇相知相交,好像都有一种莫名的不可思议的缘在牵引着。回想起我跟叶先生的相遇相知,确实是有一种不可思议的缘。

因为我是在南京大学读的博士,毕业的时候也没有想到要继续做博士后,很偶然的机会下,有一天一位在南开读书的朋友跟我通话,说叶老师的课讲得特别好,而且告诉我叶先生在国内还招生,我听了这个消息特别震惊,之前一直以为她在海外。后来这位朋友帮我问到了叶先生的电话。那是我第一次和叶老师通电话,我当时就觉得叶先生特别热情,声音很有吸引力,既坚定,又悦耳。我们谈了很久,叶老师问了我博士研究的课题,并欢迎我来南开。她还告诉我说,2003年10月她会在南京做讲座,到时候可以见面。

在东南大学的讲座上,我生平第一次见到叶老师。当时叶老师好像肺部感染了,白天输了液,打了吊瓶,晚上演讲的时候手背上还贴着医用胶条。在这种情况下,她还是站着讲了两三个小时。演讲结束后我到前面去跟叶老师打招呼,说我是南京大学的张静,叶老师记忆力非常好,她一听,立刻就说,喔,欢迎欢迎,欢迎到南开来。

《掬水月在手:镜中的叶嘉莹》内页图

与叶老师再见面,是2004年的教师节。那天叶老师从温哥华回到南开,我们这些学生给老师接风。那一年正好也是叶先生八十华诞,会议时间定在10月21日,时间很紧张,要赶紧准备。我这人一旦做起事情来就很投入,哪怕是筹备会议也是如此,后来我的博士生导师莫砺锋老师也来参加会议,莫老师在叶先生面前也是学生辈,叶老师跟他肯定了我的工作,说挺希望把我留在身边的。

我想正是因为这个会议,我与叶先生之间的距离一下子就拉近了。准备会议的过程中会有很多沟通,叶先生可能晚上十一点还在跟我通话,早晨六点就又跟我打电话,说有什么工作要准备。所以我们好像没有那种从远到近渐变的认识过程,一下子就进入了熟悉的状态。

2006年6月,我博士后出站留校。我印象很深,那年9月的一天,叶先生早晨七点钟给我打来电话,她说张静你能不能过来一下,我摔了一跤。说来真是奇怪,那天凌晨一点多我突然醒了,我很少会在睡觉中间醒来。醒来以后我就一直在想会不会有什么事情,很担心是不是我在英国工作的爱人出了什么事,没想到是叶老师。接了电话,我就赶快跑过去。我家离叶先生家不远,骑车也就十来分钟。后来我问她是怎么摔的,她说是晚上起夜,从洗手间回床上的时候,觉得已经到床了,但其实没有,就一下坐空了摔在地上,导致左锁骨骨折。骨折多疼啊!但是先生觉得凌晨一点多钟给我打电话很不礼貌,居然就一直坚持着,等到早晨七点钟才打电话给我。这件事也给校方和我们身边这些人员敲响了警钟:叶老师毕竟上了年岁,身边必须得有个人。

陪护叶老师的经历,让我了解到骨折的术后康复过程是多么痛苦,不是说骨头接上就行了,骨头要长,周围的肉可能会发炎。叶先生白天做完手术,晚上就疼醒了。她和我说:“张静,把报纸拿来,我要看一下报纸。”

每一个人表达疼痛的方式是不一样的。有的人可能会不停地长吁短叹,但有的人会通过阅读、创作来排解肉体上包括心灵上的疼痛。

叶先生晚上疼得睡不着就看报纸、看书,她不愿意让任何时间白白虚晃过去。等到能够下地了,她就开始练鹤翔桩。她的精神意念、意志力非常强大、远远超越一般人。在先生身边,我觉得这是一个挺大的收获:

无论在现实中遇到了什么苦恼或是肉体上经历什么样的疼痛,其实都可以从精神上战胜它。

叶嘉莹先生在迦陵学舍

叶先生原来也跟我讲过,为什么她北美中国两边飞的时候可以不倒时差,其实都是熬出来的。她早年的那些手稿,上面都是笔画的道子。因为有时候特别困,但是还要备课,禁不住打了个盹儿,笔就不小心画上一道,人醒了,就接着再看再写,就靠意志力生生撑起来。我在叶先生身边确实非常幸运,不仅仅从教学治学上学到东西,更重要的是学会了面对生活的态度——怎样能够从容,怎样能够让自己内心更加地强大。

记得刚刚跟随叶先生的时候,有一次她在北京国家图书馆讲女性词的时候说,法国作家法朗士写过一本《红百合》,书里说一个女子如果出生在一个比较幸福美满的家庭,婚后的生活也比较甜蜜,到三十岁的时候连一场大病都没有生过,那么,注定她对人生的认识是肤浅的。这是无可奈何的事情。

那时我也快三十岁了,听了以后醍醐灌顶,这不是在说我吗?我就跟叶老师汇报,叶老师说我没有说你,我是说有个作家这样写过。不过,叶老师确实在引领我开始思考这些问题。我好像一直都是在学习,从来没有真正地开始思考人生,那时候阅历也有限,没有接触这么多,也没有面对过复杂的生活。我留校以后一开始也不适应,比如讲课嗓子哑了。叶老师就会说:

“嗓子哑了?接着上。上得再多一点,就把这个关给过了。以后你再讲课,讲多少课都不会哑了。”这给了我很好的经验。

1971年在英国牛津大学

大概到了2011年的时候,叶先生还没想好要定居国内还是温哥华,如果去温哥华的话,最好能有个伴。她那时候对我说,你现在当务之急就是学英语,然后申请一个国家留学基金的项目,跟我一起到温哥华去。因为我是我们研究所所长助理,我最应该帮她整理材料带回来。从此我每周去北京上四次英语课,每天八点钟上课,我五点钟起床,到天津火车站赶六点十分的早班车到北京,倒两次地铁,晚上九点四十下课,再到北京火车站赶末班车回天津。

那时候我的孩子不到一岁,后来我母亲的左锁骨也骨折了,我爱人又在外地,我跟我爸两个,一个人在家带孩子,一个人在医院照顾我母亲,确实挺累的。叶先生说,都很辛苦,我这把岁数还跨洋奔波呢,而且还得倒贴钱。我刚开始回国的时候,路费也是自己出,存的积蓄捐给国家,捐给学校,设立奖学金,我是为了什么?每个人都应该有一点精神的追求,要有超越现实俗务的能力。

忙过这一阵后我见到叶先生,叶先生说,张静你瘦了。我说是,但是跟您经历过的那些比不算什么,那时候您带着两个孩子还要整天上课,更不容易,而且现在这个时代的生活条件已经比那时候要好很多。

因为叶先生,我感觉自己看待事情的角度也产生一些变化,叶先生看待人生的视野和出发点都使我特别受益。

张静教授陪同叶嘉莹先生参加“叶氏驼庵奖学金”颁奖典礼

在温哥华的时候,叶先生每天都喝中药,有一天我熬药时不小心把药罐打碎了,先生当时就脱口而出:“甑已破矣,顾之何益!”意在安慰我:碎了就碎了,不用在意。所以叶先生为什么如此长寿,为什么能获得这样的成就,我觉得跟她的心境有关。

她对现实生活是看得很开的,面对现实苦难没办法选择的时候,她会随遇而安;但是在文字上,在教学态度上,先生的严谨近乎苛刻。比如叶先生写稿子往往都会改五六遍,即使编辑那边已经排稿了,她可能还打电话说又要修改两个字。先生觉得这必须得改。比如有人请她做讲座,讲的内容明明是她已经讲过一百遍的话题,她晚上依然认真备课到两三点钟。

虽然中医讲熬夜不好,不利于健康,但她已经习惯了,改变对她来说反而可能会影响健康。先生每天早晨六点半左右起床,晚上两三点钟才休息,一向是这样的节奏。不过先生有午休的习惯,这样晚上精力会充沛一些。每次吃完午饭后,是先生最自在最轻松的时候,她可能会看看电脑,看看报纸什么的,然后才去休息。

叶先生有她非常执着的一面,她想完成的事情一定要做。比如说回国这件事。她回国那个时候跟现在是完全不一样的情形,20世纪70年代回国,回到北京四合院的老家还是用公共厕所,她要穿过巷子去找土厕所(旱厕)。北美那个时候生活水平比国内高很多,用惯了家里抽水马桶的人,再用那种没有隔断的公共厕所,实在难以想象。即便是在这种情况下,她还愿意自费回国来教书。

叶嘉莹先生1979年初抵天津与南开大学诸教师合影

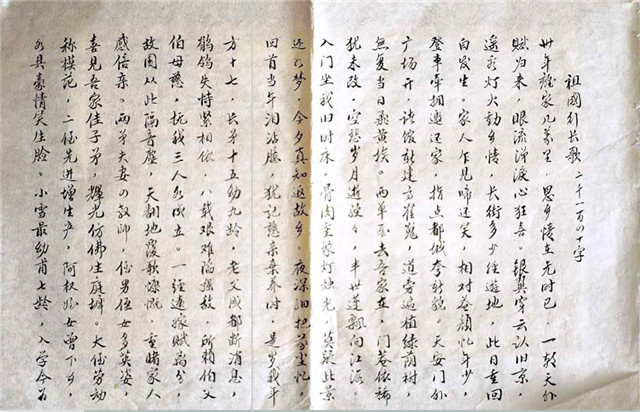

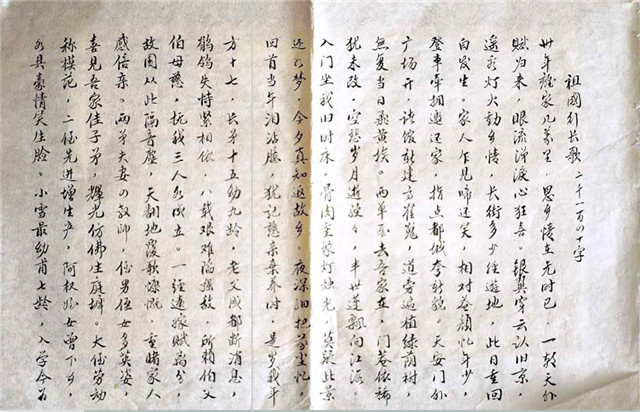

叶先生回国后写的长诗《祖国行》

我觉得在温哥华的那段时间是先生特别难忘的一段光阴。在大陆,尤其是近些年叶先生年岁高了以后,我们往往会觉得先生像一个“神”,但是在温哥华,因为她的邻居、学生也都比较年长,他们可能更多的是把她当成“人”。大家跟叶先生交往就像朋友一样,先生可能反而比较自在。她也会发点小小脾气,大家也会争论,同时大家也会带着叶先生一起出去度假。先生有着像诗人那样游览山河大川的情怀,在哈佛时,叶先生周一到周五都在图书馆,到了周六日,她的学生就会开车带她出去游玩。但是这种情况在国内就很少,即使跟先生一起去游玩,大家也是像供神一样地要抬着她,也许先生感觉不是很自在,所以这些年出去得少多了。

我记得叶先生以前讲课时曾经提到过,后来我看顾随先生的讲义里也讲到过这一点,她说精神境界比较高的人有两种:一种是在高处俯瞰着人间,还有一种是来到了人间。来到人间的又分两种,一种是他到了人间就被尘世的污泥给坠下,再也飞不起来;但还有一种人可以飞起来,而且还可以带着周围的人一起飞。我想,最后这一种,应该就是先生的目标吧。

叶先生天生会对一些人产生影响力,这些人往往可能是在遇到困难、心里有些欠缺失落的时候,听叶先生讲诗词,心灵会得到慰藉。比如我们这些在叶先生身边的人,听她讲课就是一种精神上的感召。

另外很重要的是,先生给人的感觉特别真诚,毫无保留。她一见到你,就会毫无戒心地跟你表达自己的一切想法。有一年某所大学请叶先生去指导学生们的诗词诵读比赛,没想到领导学生都在场。叶先生说:“你们这是弄虚作假!”

她先问一个大四的学生,你背诵了辛弃疾的这首词,那你知道他写于哪一年吗?写的时候辛弃疾是一种怎样的心态?学生不知道。叶老师说,当你夸张的手势、起伏的声调超越了对作品本身的了解的时候,就是虚情假意。后来他们系主任马上叫我说:“张老师,叶先生累了,您带她赶快走吧。”

其实叶先生是有种使命感,她也不是故意去得罪人,只是不想因为圆滑世故而缺失真诚。

叶嘉莹先生在迦陵学舍

刚到温哥华的时候,我和叶先生生活在一起。我喜欢喝果汁,叶先生每次见我喝都说,这对身体是有害的,你应该像我一样多吃水果。我本来喜欢吃香肠,先生说,这都不是健康的食物,想吃肉就买一块真的肉。她是真的想把她认为好的东西给你,喜欢把她的一些经验传授给你。叶先生这么直接,但为什么大家,包括一些内向的同学还是会和先生走得那么亲近?我觉得是因为先生的这种真诚。她夸奖你不是敷衍了事的夸奖,批评你也不是一种情绪的宣泄。她认为是善意的,会一再地对事不对人地纠正你。哪怕是面对陌生人,她都有高度的热情去提醒你。她没有机心。

叶先生特别注意细节。记得2012年暑假,我先生带儿子来温哥华看我,我去机场接完他们,一进家门,就见先生端来了三个盆子。为什么呢?因为有一次我在先生家和家人视频,叶先生和我的孩子打招呼说:“天天,你看我吃的是什么呀?”我孩子说不知道。叶先生就说是桃子和李子合在一起的桃李合。孩子说没吃过。这是很早以前发生的一件小事情,之后大家都忘了。但没有想到我们一到家,先生就端出来三个盆子,一个盆子里泡了桃,一个盆子泡了李子,一个盆子里泡了桃李合。先生说:“天天,你不是没有见过桃李合嘛?我让你看一看,什么叫桃李合。”你会感觉,哎呀叶先生真的是细腻,

对一个小朋友都会如此投入,那你可以想见她为人处世上那种用情的真。

叶先生和小朋友

所以很难得,叶先生欣赏得了诗词中那种幽微曲折的美,而在生活中待人接物时,又很直接,很率真。北京大学的陈平原教授来南开开会时曾说,顾随绝对是中国教育史上的一枝奇葩,就因为他教出来一个学生叫叶嘉莹。顾随先生是述而不作、不立文字的这样一种人,如果按照我们现在教育部的评选考核标准,顾先生根本没有资格在大学里当老师,因为他不发表论文,只是把学生培养好,只是带给学生一种感发的诗词的生命。北大出版社出了顾随先生那一套讲课实录,即使我们读的是笔记,依然会感觉到他那种对于生命的热情。有人达到了一定的思想高度,往往会厌世,但是顾先生不是这样,他既有深度的引领,又有热度的传递。我觉得这确实是了不起的地方。

1943年顾随(前坐者)与学生们在顾家合影,后排右二为叶嘉莹

叶先生很好地继承了顾随先生这种对于诗词的感发,这种重在对生命境界的提升,她把作品本身与我们的生命关联到一起。有很多人只是看了叶先生讲座的视频,看了一两篇文章,就感觉跟她在感情上很亲近,我觉得这就是诗词文化本身的魅力所在。我们的文化延续了千年一直没有断,我们的人心是活的,诗词的魅力吸引了叶老师这样一位女性,使得她可以承担起家庭生活中的重担,可以在颠沛流离中走出绝望的阴霾。而且诗词的力量不仅拯救了她,滋养了她,也反过来让她来把它发扬光大,给我们的民族不断提供正能量的东西,代代相传,彼此温暖,有信心一直走下去,传续文化的薪火。

叶先生对我们的感召力不仅仅是来自一个学者、诗人、教师,还有她身上散发出的文化智慧,与传统割不断的血缘关系。

顾先生他们的那一个路子是“述而不作”,即重视自己对作品的解读,以及这个解读能够怎样引领学生的思想和生命层次更上一个台阶。叶先生后来到了西方国家执教,也要写论文,但她写论文不是为了写论文而去写,而是对哪篇作品、哪位作家特别有感发、有最真实的感受才去写。这是她学术研究的基本立足点,没有功利心。我们现在的人可能是因为要评职称、要博士学位、要毕业答辩,因为发表论文的压力才去选择论文的选题,但叶先生那时候不是这样的,她从一开始选择学术道路、学术论题的时候,就忠实于自己的内心。

张静教授和叶嘉莹先生在迦陵学舍

叶先生的著作之所以具有感染力,就是因为她写的是自己的真实感受。因为选题是自己定的,不是别人的命题作文,所以才有感情投入,才有对作品精微的解读。而先生从事女性词的研究,是因为她到了晚年意识到一个问题,古代的女性作家留下来的作品体量和我们现在研究的体量是极不相称的。叶先生本身是女性,再加上有了这样一种学术反思,她意识到女性作品不能够再用传统的路子解读,那样可能永远不能给出一个公允的评判,所以叶先生才开始关注女性词,关注词体本身的问题,而不是说先申请了一个女性词的国家课题,而后才去研究。叶老师对于学问的这种态度,对我影响很大。

可能很多人都会觉得疑惑,京津雾霾这么严重,为什么叶先生最后选择留在这里?很多人都想出国,想到空气好人群少的地方安度晚年。但是先生讲过,人吃饭是为了活着,但是活着不是为了吃饭。她希望晚年也能够工作。当时先生也跟我讲过,即使到了晚年自己不能随意走动,只能靠轮椅或者只能躺在床上的时候,她还是希望我们把她带回来的音像数据整理成文字,她还可以改。先生70年代选择回大陆的时候,南开教授工资才几十块钱,叶先生说,我怎么好意思问国家要工资,要讲课费呢?她完全不是为了自己有一个地方安度晚年才落脚在大陆。她一直在付出,不管未来是什么样的结局,她都愿意去做,甚至是抱着一种“独钓寒江雪”的态度在做,是一种“知其不可而为之”。她说,这样活着才有意义,才觉得自己不是在浪费粮食。